今回の記事では、『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』(ジャスト・キープ・バイイング)を読了しましたので、感想を書いていきます。

著者はニック・マジューリ、訳:児島修です。

もともとネットで話題になっていたので興味を持っていたのですが、最近読んだ『サイコロジー・オブ・マネー』の関連書籍ということで読んでみました

資産形成の分野では有名な本ですので、読もうか迷われている方の参考になれば幸いです。

ざっくり要約

本書が伝えたいこととして、私が印象に残った箇所を要約すると以下の通りです。

- FIREする方法を考えるより先に、FIREして何をしたいか考えよ

- 個別株よりもインデックス投資をしろ

- 株式投資は株価下落のタイミングを計らずに、できるだけ早くしろ

- 株価上昇率は運の要素が大きいが、長期投資や分散投資することで高い勝率が得られる

- 株式市場は長期的にはずっと右肩上がりを続けているが、数少ない例外が日本市場である

- アメリカの超富裕層でさえ、自分はそれほど金持ちではないと言う

- 最も大切なのは資産ではなく、時間である

全体を通して

読む前は、株式投資の内容に特化した本かと思っていましたので、マインド面の話が多かったのは意外でした。

個人的には、一般的な株式投資の話はこれまで多くの本を読んできて多少分かっているつもりですので、マインド面の話が多かったのは良かったです。

また、データやグラフをふんだんに示されている点も良かったです。

本書の特徴の一つかと思いますが、個別のエピソード事例が多く紹介されます。そのエピソードとデータを照らし合わせることで、説得的な解説になっていたと思います。

9章:いつリタイアできるか?一番大切なのは「お金」ではない

どの程度資産を貯めたらFIREできるかという話で、有名な4%ルールなどが紹介されていました。

私は高配当株投資派なので、配当金>生活費となったらFIRE可能になるので単純明快です。

インデックス投資よりも高配当株投資が優れている点の一つとして、出口戦略を考える必要がないことが挙げられますね。

また、ページ数は少ないですが本書では「FIREはお勧めしない」と書かれています。それは、お金の問題ではなく人間として生活する上で孤独や不安を感じるからだそうです。

FIRE可能なラインがリアルに見えてきた私にとっても考えさせられる内容でした。私はこれまでの人生で無職期間も経験していますので、本書の言いたいこともよく分かります。

やはり一番は、ほどほどに働き、ほどほどに休むことなんだなと思います。

毎日定時退社できるくらいの会社が当たり前にあって欲しいと思うのですが、現実では非常にレアケースであるのが悲しい日本社会です。

12章:個別株には投資するな!

ここは本書で唯一、私が従えないと思った内容でした。私は個別株投資をメインとしているからです。

盛者必衰であるから、常に組入銘柄が健全化される指数(インデックス)投資をすべきという内容です。

また、インデックスの全体を牽引しているのは、わずか上位4%の銘柄だそうです。数少ない銘柄が全体を一気に押し上げるという話は、『サイコロジー・オブ・マネー』にもありました。

しかしながら、それでも個別株投資する人にとってはインデックスの成績を上回りたいわけです。

単純に面白いからというのもあります。特に日本では、株主優待が充実していて銘柄を選ぶ楽しさもあります。

ただし、本書においてもインデックス投資を絶対にしろと言っているわけではなく、あくまで推奨という形で、個別株投資をする場合の内容についても少し言及がありました。

13章:いつ投資すべきか? 14章:安値を待つべきではない理由

株価は長期的には右肩上がりを続けているので、できるだけ早く投資すべきという内容です。

いま、株価が割高であると感じられるとしても、投資が遅くなればなるほど機会損失となってしまうということがデータをもとに示されています。

これは即ち、分散投資ではなく一括投資の方が勝率が高いということでもあります。

逆張り投資派の私にとっては、高値で買うことにかなり抵抗があります。

ただ、最近の半導体銘柄などの上昇を見ていると、株価の割高感はチャートで判断するよりも、売上や利益から判断すべきかもしれないとも思います。

どれだけ短期間の株価上昇に見えても、それに裏打ちされた業績が出せているのであれば、投資の検討はしてもいいかもしれないと思いました。

17章:暴落時の投資法

暴落時には、できるだけ買い増した方が最終的なリターンが大きく向上するということが書かれています。何年で元の水準に戻るかを考えれば、年間リターンが分かるというものです。

そして、暴落時に買うことができた場合の年間リターンは、全期間買い続けた場合の年間リターンを著しく上回るのだから、資金があるのならば買いに向かえという内容でした。

ただし、言うのは易く行うのは難いことであると思います。なぜなら、底がどこにあるか分からないからです。

そのために、下落時こそ時間を分けて分散投資することが重要かと思います。

本書はインデックス投資を推奨されているからか言及されていませんでしたが、私は暴落があるからこそ高配当株投資が有効になってくると考えています。

配当とは本質的には強制的な利益確定ですので、強気相場のときにも利益を確定していると言えると思います。また、特に日本株の場合、権利確定から配当支払い日までに時差がありますので、この間に株価の下落があった場合には、振り込まれた配当金で再投資するなど非常に有効な使い方ができます。

これは、『株式投資の未来』で説明されていた、「下落相場のプロテクター、上昇相場のアクセル」の考え方でもあります。

30年以上最高値を更新していない日本市場

上記の主張の反論として必ず飛んでくるのが、日本市場の例だそうです。日本市場では、1989年から本書執筆時の2020年末時点までに一度も最高値が更新されませんでした。日本人の私たちには、よく「失われた30年」などと聞きますよね。個人的に、日本人で株式投資に嫌悪感を示す人が多いのは、バブル崩壊の影響による株価暴落の影響が大きいと思っています。

それでも、例えば1980年から2020年までドルコスト平均法で投資していった場合、わずかにプラスのリターンで終えることができたと示されています。(グラフでは、投資前半にもプラスになる時期が確認できます)

これを見ると、インデックス投資では一国の指数にするのではなく、全世界(オールカントリー)にしたほうがいいのではないかという気もしますね。下位数か国が足を引っ張っても、上位数か国が全体のリターンをプラスに押し上げてくれると思います。これは、前述の「米国株式の全体のリターンは上位4%の銘柄が貢献している「という話と似ているかと思います。

ただし、皆さんご存知の通り、2024年に日経平均はバブル以来33年ぶりに最高値を奪還しています。

ここでも、長期投資や下落局面でも投資し続けることの重要性が分かりますね。この時点までに日経平均に投資していた人は漏れなく全員がプラスのリターンを得られたことになります。

19章:資産が増えてもお金持ち考えられない理由

本章では、既に金持ちである資産家が、宝くじに当選して破滅する話が紹介されています。

データでは、「自分が金持ちであると思うか?」という問いに対して、過小評価する傾向にあるとされています。つまり、実際には豊かであっても、「それほど金持ちではない」という判断をしがちとのことです。

この点でいうと、私はそれほど当てはまらないかなと感じました。

よくそれ系の情報を集めているからかもしれませんが、日本における資産保有している層の割合をよく見ているので、自分の立ち位置がどの辺りかはわかっているつもりです。

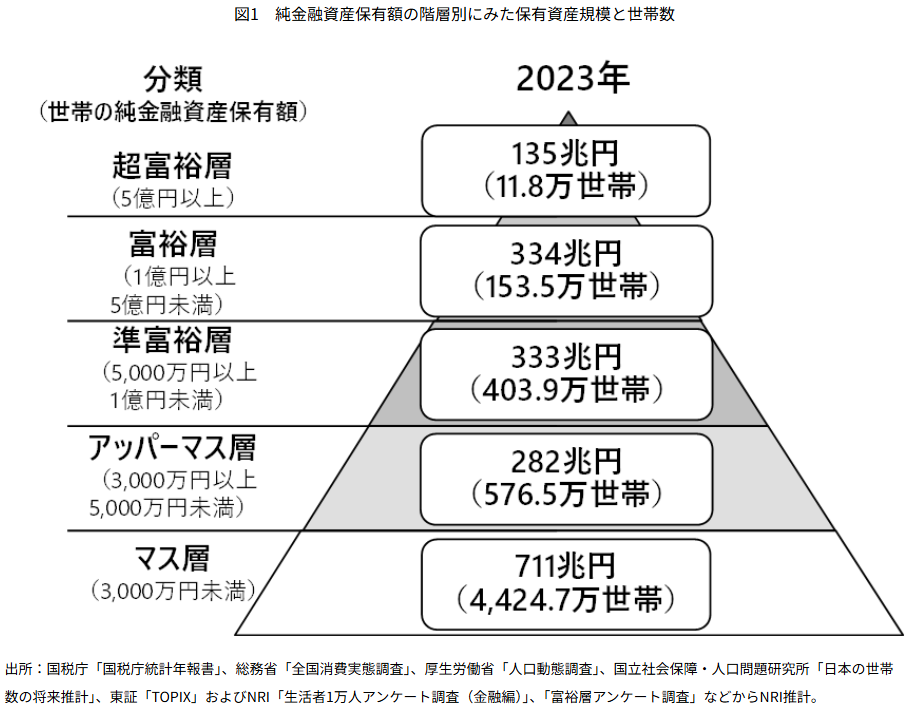

例えば、ネットでよく見るマス層、アッパーマス層、準富裕層…が書かれているピラミッドの図ですね。

この他にも、年代別、独身/既婚のデータなどもありますので、気になる方は確認してみるといいと思います。

自分の立ち位置を客観的に判断した上で、「もっともっと」と欲をかかずに自分が幸せだと思う生活が送れるのが一番ですね。

まとめ

『JUST KEEP BUYING』は、タイトルの通り「ただ買い続ける」という投資の原則をデータと共に示した良書ですが、それ以上に「なぜ資産を増やすのか」というマインド面で多くの学びを与えてくれました。

400ページ超の大ボリュームですが、グラフなどが多いこともあってスラスラ読めたと思います。

本書はインデックス投資を推奨していますが、私自身の投資スタイルである個別株・高配当株投資の面白さや有効性も再確認できました。本書の教えを参考にしつつも、最終的には自分に合った投資スタイルを確立し、継続することが重要だと感じます。

資産形成の目的は、数字を増やすことだけではありません。本書を通じて、自分の資産状況を客観的に把握し、過度な欲をかかずに「自分が幸せだと感じる生活」を送ることこそが、真のゴールであると改めて気付かされました。

コメント